We don't support landscape mode yet. Please go back to portrait mode for the best experience

১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই রাতটার কথা মনে পড়লে আজও কেঁপে ওঠেন বৃদ্ধ বাসিন্দারা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের শেরপুরের একটি গ্রাম সোহাগপুরে গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালিয়ে ছিল দিনভর। বাঙালিদের নির্মূল করার কৌশলের অংশ হিসেবে স্থানীয় সহযোগীদের সহায়তায় তারা ১৬৪ জন পুরুষকে হত্যা এবং ৫৭ জন মহিলাকে ধর্ষণ করে।

ইতিহাসের দলিল বলছে, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অঞ্চল হিসেবে শেরপুর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শেরপুর ভারতের গারো পাহাড়ের সীমান্তে অবস্থিত। কৌশলগত কারণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছিল এবং এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে স্বাধীনতার জন্য ময়দানে নামা যোদ্ধা ও পাক সেনাবাহিনীর মধ্যে লড়াই দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই আলবদরের মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও রাজাকার কাদির ডাক্তার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গ্রামটি ঘিরে ফেলে। সকাল ৭টায় তারা গ্রামে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সকাল ৯টার মধ্যে তারা মুক্তিযোদ্ধা ভেবে ১৮৭ জন গ্রামবাসীকে খুন করে। পাকিস্তানি সেনারা ১২ ঘণ্টা ধরে গ্রামে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের খুঁজতে থাকে। গ্রামের দুই ব্যক্তি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ওই দুই কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়। গারোদের মধ্যে খেতে কাজ করা তিনজন কৃষককে হত্যা করা হয়। গ্রামের ১৩ জন নারীর উপর চলে যৌন নির্যাতন। বেঁচে যাওয়া লোকজন সেদিন ভারতে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি সেনারা গ্রাম থেকে সরে যাওয়ার পর পালিয়ে আসা গ্রামবাসীরা ফিরে আসে। গণহত্যার কারণে গ্রামে কোনও পুরুষ জীবিত ছিল না। রাজাকার ও আলবদর বাহিনী তখন গণহত্যায় নিহত ব্যক্তিদের 'কাফের' ঘোষণা করে এবং তাদের দেহ কবর দেওয়া নিষিদ্ধ করে। অনেক দেহ বন্য প্রাণী খেয়ে ফেলে। তবে কেউ কেউ স্বজনদের দেহ কবর দিতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সোহাগপুর গ্রামের নাম হয় বিধবাপাড়া। পরে বিধাবাপাড়ার নাম পরিবর্তন করে বিধবাপল্লি রাখা হয়। বর্তমানে এই বিধবাপল্লিতেই কালের সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছেন ৩৪ জন বিধবা। ১৯৯১ সালে আওয়ামি লিগ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী শেরপুর-২ আসনে সাংসদ হন। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর গ্রামের বিধবাদের গল্প সবার সামনে তিনি তুলে আনেন। পাঁচ বছর পর আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন সরকার গ্রামের বিধবা নারীদের নানাভাবে সাহায্য করতে শুরু করে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী স্থানীয় সহযোগীদের সহায়তায় অপরাধ সংগঠন করেছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিতর্কিত ইসলামি দল জামায়াতের নেতা কামারুজ্জামান এবং তার সহযোগীরা। বাংলাদেশ স্বাধীনের ৪ বছর পর এই যুদ্ধাপরাধীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়। এর পিছনে বিশ্বাসঘাতকতার আরেকটি গল্প উঠে আসে।

দেশের স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালের সরকার বাংলাদেশের রক্তে ভেজা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের গতিপথকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করে।

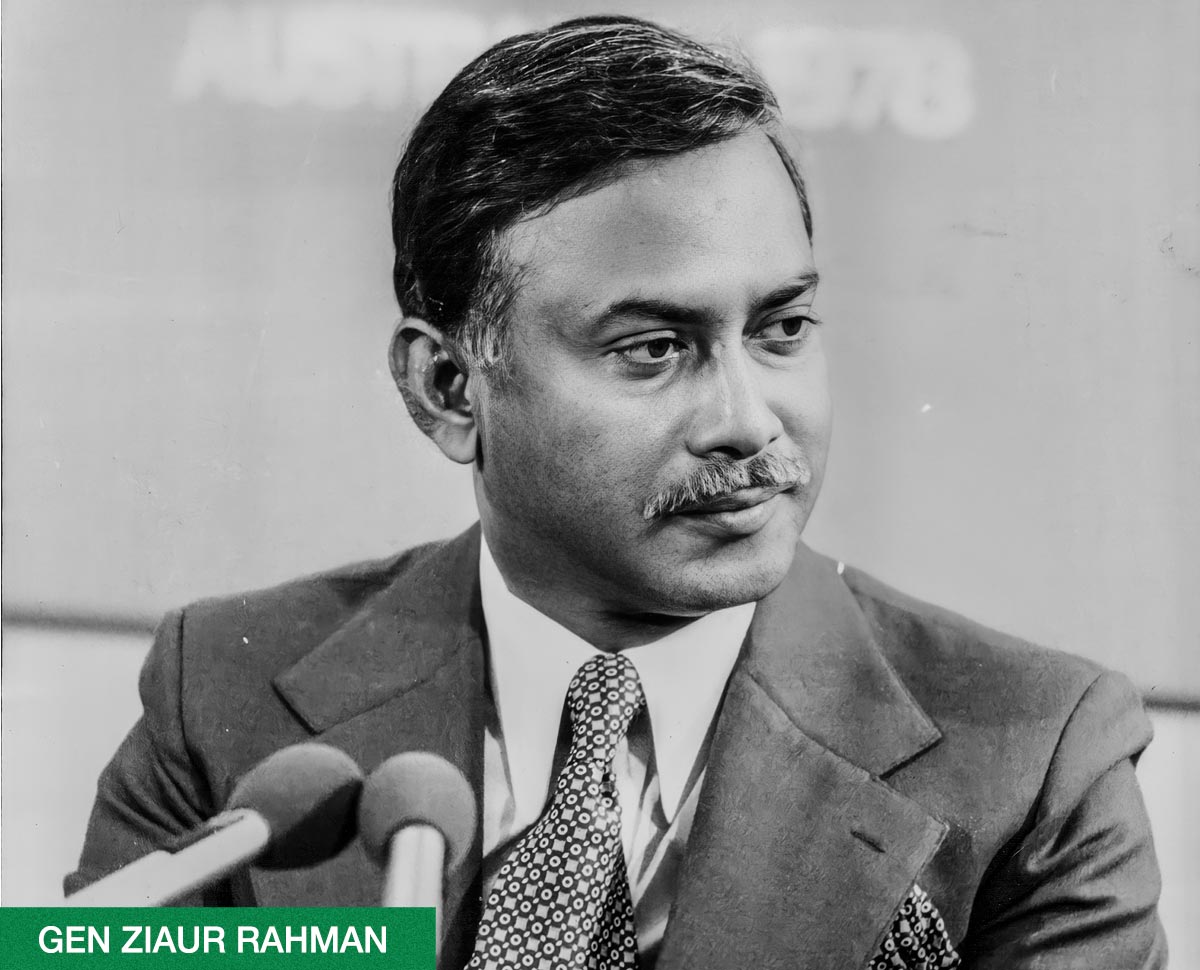

দেশের প্রথম সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান এই যুদ্ধাপরাধীদের দেশের মূলস্রোতের রাজনীতিতে আনেন। এমনকী সংবিধানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্তম্ভ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে দেওয়া হয়। যার কারণে কামারুজ্জামানের মতো শত শত যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করে জিয়া ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করেন।

দেশের দ্বিতীয় সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদ, যিনি জিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন, তিনিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বরং তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, যা জামায়াতে ইসলামির জন্য একটি বড় পজেটিভ দিক হিসেবে দেখা দেয়। পরবর্তীতে,জেনারেল জিয়ার বিধবা স্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির ক্ষমতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াতের সঙ্গে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়।

তবে ২০০৯ সালে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় ফিরলে ফের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাতটি অভিযোগ উল্লেখ করে মামলা করে। সাতটি অভিযোগের মধ্যে একটি ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে গ্রামে হামলা করতে পরামর্শ দেওয়া। আদালত ৯ মে, ২০১৩ তারিখে কামারুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং ১১ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে শাস্তি কার্যকর করা হয়।