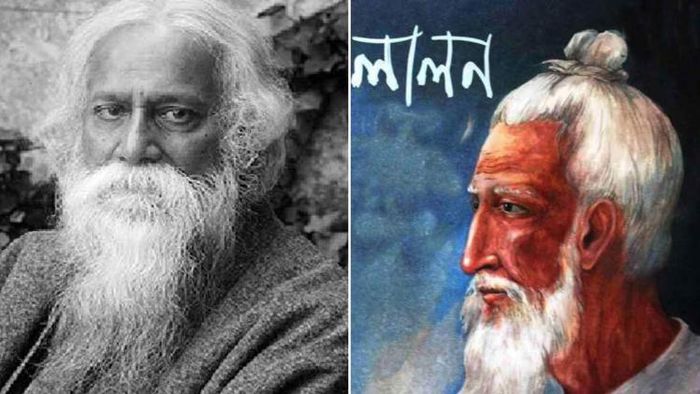

Rabindranath Tagore Birthday 2022 : রবি-গানে লালন-ছোঁয়া মেলে বারবার, ফকির-ঠাকুর সাক্ষাত্ ঘটেছিল?

রবি ঠাকুরের অনেক গানেই লোকসুরের প্রভাব দেখা যায়। বিশেষত তাঁর বাউল অঙ্গের অনেক গানেই বাউল গানের সুর ও তার ভাবের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। অনুমান করা হয়, পারিবারিক সূত্রেই প্রথম লালন ফকিরের কথা জানতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ ঠাকুর পরিবারের কারও কারও সঙ্গে পরিচয় ছিল লালনের। তবে শিলাইদহের জমিদারির ভার গ্রহণের পর লালনের গানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথের।

- লালনের গান রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল

- শিলাইদহে গিয়ে প্রথম লালনের গান শোনেন রবীন্দ্রনাথ

- ছেঁউড়িয়ার আখরা থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়েছিলেন রবি ঠাকুর

সংস্কৃতিমনষ্ক বাঙালির আজ 'রবিপুজো'র দিন। কারণ বাঙালির জীবনে, যাপনে, মননে, চিন্তনে যে ঠাকুরের চিরঅবস্থান সেই প্রাণের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (Rabindranath Tagore) আজ জন্মজয়ন্তী। রবি ঠাকুর বাঙালির আনন্দের উৎস, দুঃখের সান্তনা, ব্যথার মলম, যন্ত্রণার উপশম। তাঁর সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরেই প্রজন্মের প্রজন্ম গর্ব করে চলেছে বাঙালি। পরোক্ষে বলতে গেলে সেই পরাধীনতার আমল থেকে বারেবারেই বাঙালির প্রেরণার উৎসও হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্রনাথ।

যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বঙ্গবাসীকে ভয় না পেয়ে দৃঢ়চিত্তে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন সেই রবি ঠাকুরই আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছুর মধ্যে দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের সৃষ্টিকে স্বার্থক করে তুলেছেন। কখনও হয়ত তা পাশ্চাত্য সঙ্গীত ধারা, কখনও আবার তা দেশীয় লোকসঙ্গীত। এছাড়াও যে মানুষটির গান ও জীবনদর্শন রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল তিনি লালন ফকির।

লালনে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ

রবি ঠাকুরের অনেক গানেই লোকসুরের প্রভাব দেখা যায়। বিশেষত তাঁর বাউল অঙ্গের অনেক গানেই বাউল গানের সুর ও তার ভাবের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। অনুমান করা হয়, পারিবারিক সূত্রেই প্রথম লালন ফকিরের কথা জানতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ ঠাকুর পরিবারের কারও কারও সঙ্গে পরিচয় ছিল লালনের। তবে শিলাইদহের জমিদারির ভার গ্রহণের পর লালনের গানের সঙ্গে পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথের। শিলাইদহের মরমি কবি গগন হরকরার কাছে লালনের (Lalan Fakir) গান শোনেন তিনি। এমনকি লালনের শিষ্যদের কাছেও তাঁর গান শোনেন রবীন্দ্রনাথ। আর তখন থেকেই লালনের গানের সহজ কথা ও তারমধ্যে থাকা গভীর অর্থের প্রতি আকর্ষিত হন গুরুদেব।

আরও পড়ুন

লালনের গান সংগ্রহ

শিলাইদহে থাকাকালীনই লালন ফকিরের গান সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকি শোনা যায় ছেঁউড়িয়ার আখরা থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে বেশকিছু গান নকল করিয়ে নেন তিনি। এক্ষেত্রে ২টি খাতার কথা শোনা যায়। তবে সেই খাতা আর আখড়ার ফেরৎ গিয়েছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ লালনের শিষ্যদের মধ্যেই কারও কারও দাবি ছিল, সেই খাতা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যাওয়ার পর আর তার আখড়ার ফেরৎ আসেনি। কারও কারও মতে সেই খাতা নাকি বর্তমানে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে।

লালন-রবি সাক্ষাৎ

রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের গানের প্রতি ভীষণরকম আকৃষ্ট হলেও উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সেবিষয়ে আজও নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। কারণ ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর মৃত্যু হয় লালন ফকিরের। আর তার ঠিক ৪ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম শিলাইদহে যান রবীন্দ্রনাথ। তারপর থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত বেশকয়েকবার শিলাইদহে গিয়েছেন তিনি। তবে তখন অবশ্য জমিদারি দেখাশোনা করতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। ১৯৯১ সালে দায়িত্ব পান রবীন্দ্রনাথ। ততদিনে অবশ্য লালনের মৃত্যু হয়েছে। লালনের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ আরও ৫১ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেও কোথাও তাঁদের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। আর সেই কারণেই দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে আজও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

লালনের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা

বাউল মতাদর্শের মূল বিষয়ই হল দেহ সাধনা। অর্থাৎ দেহের মধ্যেই যে ঈশ্বর তথা পরম পুরুষের বাস, তাঁকে না চিনতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। আর সেই জন্যই লালন লিখেছিলেন, 'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে, আমি জনমভর একদিন দেখলাম না রে'। আর সেই ভাবনাকে পুঁজি করেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি'। আবার লালন লিখেছিলেন, 'খ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়'। সেই ভাবধারাতেই রবি ঠাকুরের কলমে উঠে এল, 'খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে'। আর শুধু লালনের সুর, কথা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়াই নয়, তৎকালীন বাঙালি সমাজে তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অন্যতম কারিগর হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।